Hintergrund, Ziele und Ablauf des Forschungsprojektes

Das Thema Demenz stellt unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen. Die Zahl der Menschen, die an Demenz erkranken bzw. indirekt davon betroffen sind (insb. An- und Zugehörige), wächst aufgrund der steigenden Lebenserwartung und des demografischen Wandels weltweit stetig an.

Als häufigste Form der Demenz tritt die Alzheimerkrankheit mit 60 % der Fälle auf, meist nach dem 65. Lebensjahr. Rund 15 % der Demenzerkrankten leiden an einer vaskulären Demenz, weitere 15 % sind von Mischformen der beiden zuvor genannten Demenzen betroffen. Darüber hinaus gibt es seltene Formen (rd. 10 % der Betroffenen), wie die frontotemporale Demenz, die Lewy-Körper-Demenz oder eine Demenz infolge einer anderen Grunderkrankung (z. B. Parkinson-Krankheit, Creutzfeldt-Jakob-Krankheit etc.).

Deutschlandweit waren Alzheimer und andere Formen von Demenz auf Rang 2 der häufigsten Todesursachen (Steigerung um 23,2 Prozentpunkte seit 2015; ).

Die Prävalenz von Demenz wird in der Altersgruppe ab 65 Jahren auf 8,5 % geschätzt. Angesichts dieser Zahlen ist es nicht verwunderlich, dass bereits im Jahr 2018 insgesamt 23 OECD-Länder Nationale Demenzpläne entwickelt und mehr als 90 % der OECD-Länder Initiativen zur Entwicklung demenzfreundlicher Kommunen ergriffen hatten.

Demenzerkrankungen wie die Alzheimer-Krankheit stellen Betroffene und ihre An- und Zugehörigen vor große Herausforderungen. Beginnend mit dem Verdacht sehen sie sich mit zahlreichen Unsicherheiten konfrontiert:

- Liegt tatsächlich eine Demenz vor?

- Wie verläuft eine Demenzerkrankung?

- Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

- Welche Unterstützungsangebote gibt es?

Häufig wird das Leben mit einer Demenzerkrankung bzw. die Begleitung eines Betroffenen als ein Labyrinth empfunden. Leistungserbringer stehen vor der Herausforderung, die medizinischen Informationen zu Erkrankung und Verläufen verständlich und nachvollziehbar für Betroffene darzulegen und sich mit lokalen Anbietern zu vernetzen, um Empfehlungen für relevante Angebote aussprechen zu können. Auch wenn es bereits zahlreiche Informations-, Beratungs-, Versorgungs- und Unterstützungsangebote für die circa 1,8 Millionen Menschen mit Demenz in Deutschland gibt, sind diese häufig nicht leicht bzw. zum richtigen Zeitpunkt auffindbar oder zugänglich.

Nationale Demenzstrategie

Die Bundesregierung hat 2014 die „Allianz für Menschen mit Demenz“ ins Leben gerufen – „ein breites Bündnis von Politik und Zivilgesellschaft, welches die Belange von und ihren An- und Zugehörigen in allen Lebensbereichen gemeinsam besser durchsetzen kann.“ Zentrale Maßnahmen waren die Neugründung von 500 Lokalen Allianzen und die Neubestimmung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs im Rahmen der Pflegestärkungsgesetze. Zur Fortführung und Verstetigung der Maßnahmen zur Herausbildung einer demenzfreundlichen Gesellschaft entwickelte die Bundesregierung gemeinsam mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft und weiteren 70 relevanten Akteuren aus Politik, Gesellschaft und Forschung eine Nationale Demenzstrategie, die im Juli 2020 beschlossen wurde. Eine Übersicht aller Akteure ist auf der Website der Geschäftsstelle der Nationalen Demenzstrategie nachzuvollziehen: https://www.nationale-demenzstrategie.de/die-strategie/akteure.

Ein Ziel der Nationalen Demenzstrategie ist es, einen Versorgungspfad für Menschen mit Demenz zu entwickeln. Innerhalb des Pfades sollen relevante Akteure ihre jeweiligen Aufgaben definieren und die relevanten Schnittstellen zwischen den Sektoren beschreiben [ebd.].

Das Forschungsprojekt

Der Bereich Pflege des IGES Instituts und der Arbeitsbereich Altersmedizin der Goethe Universität Frankfurt a. M. wurden im Dezember 2024 mit der Entwicklung und Erarbeitung eines Versorgungspfad für Menschen mit Alzheimer-Demenz und ihrer An- und Zugehörigen beauftragt. Das dreijährige Forschungsprojekt zielt darauf ab,

- die sektorenübergreifende Zusammenarbeit der an der Versorgung von Menschen mit Alzheimer-Demenz beteiligten Akteure zu stärken, und

- die Qualität der Versorgung von Menschen mit Alzheimer-Demenz im Vergleich zur derzeitigen angebotenen Versorgung messbar zu verbessern und sicherzustellen.

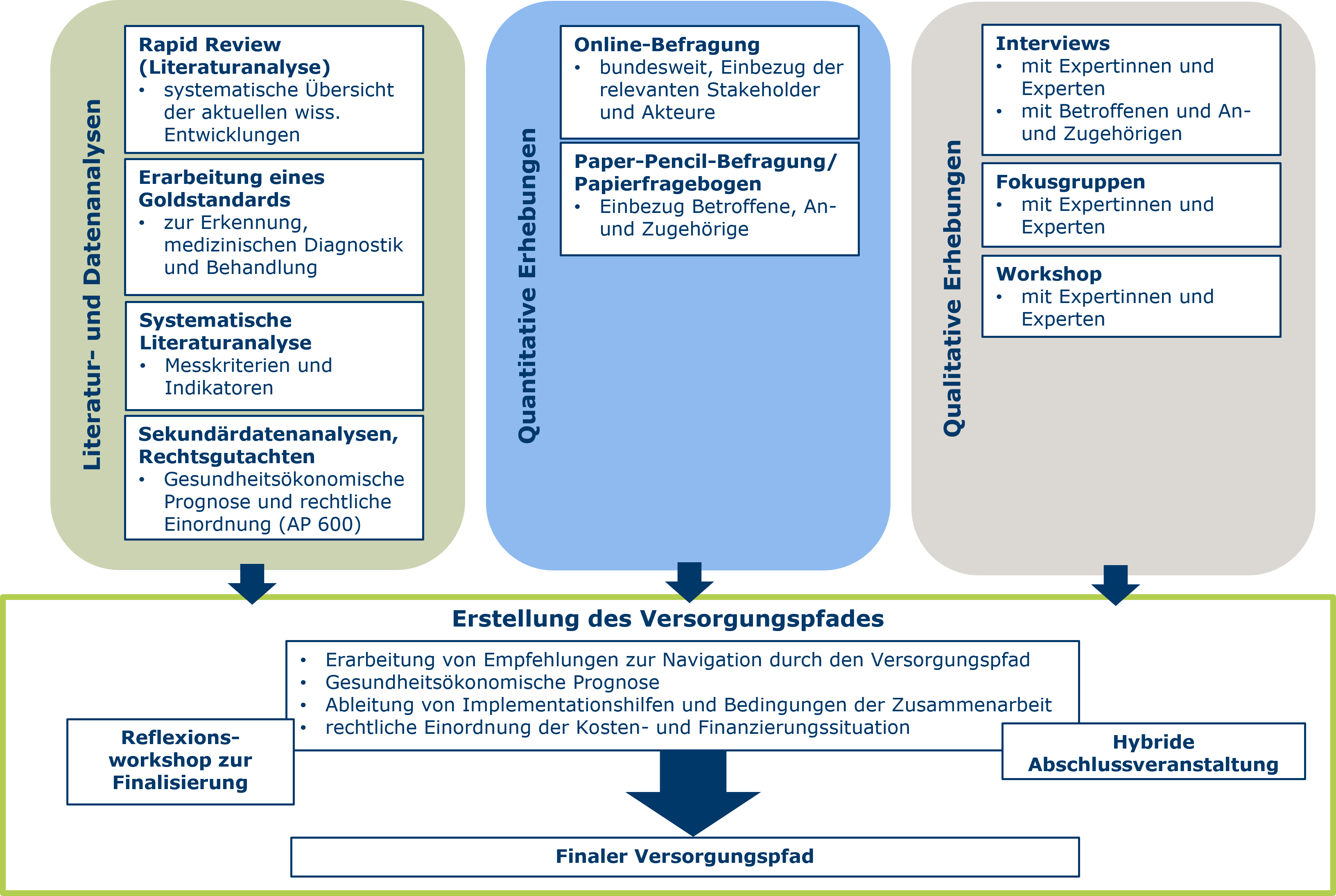

Für die Durchführung wird ein Mixed-Methods-Ansatz verwendet. Um die Perspektiven aller an der Versorgung direkt (Leistungserbringer, Betroffene und Angehörige bzw. Pflegende) und indirekt (Kostenträger, Patienten-/Interessenvertretungen) beteiligten Akteure und Stakeholder einzubeziehen, werden sowohl qualitative Methoden (u. a. Experteninterviews, Fokusgruppen, Workshops) als auch quantitative Methoden (u. a. Online-Befragungen, Paper-Pencil-Befragungen (Papierfragebogen), Sekundärdatenanalysen) eingesetzt, die sich je nach Zielgruppe und Fragestellung ergänzen. Zu Beginn des Projekts (bis Juni 2025) werden zunächst umfassende Literaturanalysen durchgeführt, um die aktuelle Situation sowie bestehende Defizite und Barrieren in der Versorgung von Menschen mit Alzheimer-Demenz zu erfassen.